Catherine Pinguet | Daguerréotype (1)

L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

Annonce en ligne (début mars) de la bibliothèque Boris-Vian (Longjumeau)

Cycle de 4 conférences (28 mars – 4 avril – 16 mai et 6 juin) sur la photographie de Catherine Pinguet, docteur ès lettres, écrivaine et chercheuse associée (CNRS-EHESS), en résidence d’auteur à la galerie Aller Simple de Longjumeau.

Pour sa première conférence, le samedi 28 mars (de 15h à 16 heures 30), Catherine Pinguet présentera le premier procédé photographique commercialisé, le daguerréotype - de l’exposé des réactions (enthousiastes comme hostiles) à l’annonce de cette nouvelle invention, puis, sur les traces de deux daguerréotypistes voyageurs : l’érudit et artiste fortuné, Joseph-Philibert Girault de Prangey, ainsi que l’écrivain et poète Gérard de Nerval.

Pour diffusion, envoi aux responsables de la médiathèque Boris-Vian du texte rédigé à la place de cette première conférence (sous format PDF)

En janvier 1839, la presse française annonce une invention « prodigieuse », supposée « déconcerter toutes les théories des sciences sur la lumière et sur l’optique », mais aussi « entraîner une révolution dans les arts du dessin. » Il s’agit du daguerréotype, premier procédé photographique commercialisé qui prend le nom de son inventeur, Louis Jacques Mandé Daguerre. Ce dernier était alors connu comme peintre, décorateur de théâtre et entrepreneur de spectacles, les Dioramas – immenses toiles peintes en trompe l’œil et éclairées de telle sorte qu’elles donnaient l’illusion d’être animées (toutes ont disparu à l’exception de celle sauvegardée et restaurée à l’église de Bry-sur-Marne, ville où Daguerre s’était installé en 1840, après l’incendie de son Diorama parisien).

Six mois plus tard, François Arago (député républicain, physicien et astronome), fervent défenseur du daguerréotype, déclara à l’Académie des Sciences et des Beaux Arts, non sans fierté nationale, que la France voulait « doter libéralement le monde entier de son invention ». Plus précisément, l’État français ayant acheté l’invention (ce qui valut à Daguerre une rente annuelle, et à vie, de 4 000 francs), le daguerréotype était libre de droit, à l’exception de l’Angleterre où il était protégé par un brevet. De l’autre côté de la Manche, un autre procédé photographique venait d’être mis au point, mais son inventeur, William Henry Fox Talbot, contrairement à Daguerre, ne bénéficiait pas du soutien officiel des autorités britanniques et ses travaux restaient encore confidentiels. Arago s’est bien gardé de mentionner ce rival anglais et, plus surprenant de la part d’un scientifique, il est allé jusqu’à minimiser le rôle de Nicéphore Niépce, sans lequel Daguerre n’aurait pu mettre au point son procédé.

(plaque d’étain poli enduite de bitume de Judée – Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône).

Si l’on en croit Nadar, au moment où se répandit le bruit que l’on était parvenu à fixer des images sur des plaques argentées, ce fut la stupéfaction générale : « Il s’en trouva qui regimbait jusqu’à refuser de croire » écrit-il dans ses mémoires. L’annonce de l’invention donna lieu à des suspicions et à « une ironie haineuse ». « On cria à la « mystification » et à la « supercherie de ventriloque ». Parmi les détracteurs, des artistes, notamment des peintres, qui s’insurgèrent contre ce procédé mécanique. Mais d’autres motifs, a posteriori plus surprenants, furent également mis en avant. Ainsi ceux publiés dans le journal Leipziger Anzeiger, que Walter Benjamin, dans sa Petite histoire de la photographie, allait dénoncer comme « une feuille chauvine qui pensait devoir combattre de bonne heure cette invention diabolique venue de France » : « Vouloir fixer les images fugitives du miroir n’est pas seulement une chose impossible, comme cela ressort de recherches allemandes approfondies, mais le seul désir d’y aspirer est déjà faire insulte à Dieu. L’homme a été créé à l’image de Dieu et aucune machine humaine ne peut fixer l’image de Dieu. » Là s’arrête le passage cité par Benjamin et qualifié de « schéma bouffon ». La suite est pourtant digne d’intérêt, ne serait-ce qu’en raison d’un argument repris par Baudelaire, présentant Daguerre comme « le messie d’un Dieu vengeur » : « Fabriquer une machine qui veut remplacer le génie, qui voudrait faire naître l’homme de ses seuls calculs, poursuit l’auteur de cet article publié dans le Leipziger Anzeiger, cela équivaut à la présomption de vouloir mettre un terme à toute Création. » Et de conclure : « Il faut clairement comprendre combien l’humanité serait vaine et peu chrétienne, qu’elle perdrait son salut, dès lors que chacun pourrait se faire son image dans un miroir à la douzaine. »

Un chimiste et daguerréotypiste de la première heure, Marc-Antoine Gaudin, a une tout autre version : « Dès l’annonce publique d’Arago, les amateurs encombrèrent les boutiques des opticiens soupirant après un daguerréotype ; on en voyait partout de braqués sur les monuments. La plus pauvre épreuve causait une joie indicible, tant ce procédé était nouveau et paraissait à juste titre merveilleux ». « Bienheureux, précise-t-il, celui qui du premier coup obtenait la silhouette des toits sur le ciel. » Contrairement à ce qu’avait annoncé Arago, partisan de la vulgarisation scientifique, la technique du daguerréotype était loin d’être simple. Daguerre s’empressa d’ailleurs d’organiser des démonstrations publiques pour prouver l’efficacité de sa méthode, laquelle allait être rapidement modifiée et perfectionnée. Son manuel fut régulièrement remis à jour, à l’instar de nombreux ouvrages dont ceux signés Marc-Antoine Gaudin et Noël Paymal Lerebours.

À la complexité du maniement venait s’ajouter un autre désavantage qui limitait le nombre d’amateurs potentiels : le coût d’un équipement complet. Il était estimé à 400 francs, soit l’équivalent de huit mois de salaire d’un ouvrier. À l’avenant, le prix d’une plaque de cuivre recouverte d’une émulsion d’argent (de 10 à 50 francs selon les formats, dans un premier temps) dont l’autre principal inconvénient était la non-reproductibilité. Autre aspect, dont se sont emparés les caricaturistes, la longueur du temps de pose, pour les portraits notamment, une chaise baptisée « daguerrienne », avec appui-tête, prévu à cet effet.

(lithographie, planche de la série « Les Bons Bourgeois », BnF).

Le Voyage en Orient : Horace Vernet et Frédéric Goupil-Fesquet, Joseph Philibert Girault de Prangey

En octobre 1839, soit deux mois après l’annonce publique d’Arago, le peintre Horace Vernet et son neveu, Frédéric Goupil-Fesquet, partaient en Orient munis d’un daguerréotype. Peut-être pensaient-ils faire figure de pionniers mais, au Caire, ils rencontrèrent un Canadien qui eut la même idée, Joly de Lotbinière. Ensemble, ils photographièrent les monuments les plus célèbres, se conformant au point de vue d’Arago selon lequel les atouts majeurs de l’invention étaient d’obtenir des images qui allaient « surpasser les œuvres des plus habiles peintres en permettant de rendre les dimensions exactes des édifices les plus hauts et inaccessibles ». Dans son récit, Voyage d’Horace Vernet en Orient, tandis qu’il évoque ses premiers déboires de daguerréotypiste, Goupil-Fesquet, fait courant dans ce genre de littérature, ne résiste pas à la tentation de s’octroyer le beau rôle : « Il me paraissait bien humiliant de rentrer au Caire sans ramener aucun souvenir des monuments les plus célèbres. En dépit des dénigrements de mes compagnons qui menaçaient de jeter le daguerréotype au Nil, comme un bagage de surcroît, j’ai eu la patience, et moi seul il est vrai, de préparer une douzaine de planches que j’ai polies tant bien que mal avec toute la rapidité possible. Je me suis avisé de faire le contraire des prescriptions de M. Daguerre et, grâce à cet expédient, j’ai obtenu successivement quatre et cinq épreuves tant du sphinx que des pyramides, en laissant les images exposées pendant quinze minutes au soleil. »

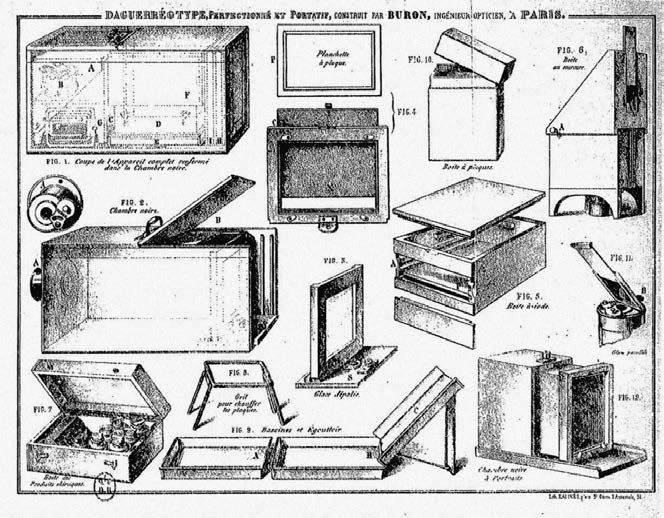

Difficile d’imaginer qu’Horace Vernet, chef de l’expédition, ait songé se débarrasser de son précieux matériel. En revanche, il est indéniable que pour obtenir des épreuves, il fallait faire preuve de patience et de savoir-faire. En voyage, le matériel complet, qui pesait environ quarante kilos, posait des problèmes d’encombrement et de surcharge. Comme l’écrit Charles Chevalier dans ses Nouvelles instructions sur l’usage du daguerréotype, publiées en 1841 : « Il s’agit d’un d’appareil effrayant pour l’amateur, véritable magasin de boîtes, fioles, bassines, égouttoirs, bouillottes et lampes compliquées dont l’aspect seul suffit souvent pour dégoûter les personnes qui cherchaient à se faire initier aux nouveaux mystères ». En Égypte, la chaleur, la lumière trop vive, la poussière et le sable rendent la tâche encore plus ardue. À ces inconvénients venait s’ajouter le problème de l’eau et de l’obscurité, indispensables pour procéder aux opérations de développement qui devaient se faire dans la foulée des prises de vue. Goupil-Fesquet et Joly de Lotbinière, partis en Orient équipés d’appareils fabriqués par l’opticien et daguerréotypiste Noël Paymal Lerebours, ont contribué à l’ouvrage que ce dernier allait éditer en deux volumes, Excursions daguerriennes – Vues et monuments les plus remarquables du globe. Ainsi cette vue de Jérusalem reproduite sous forme de planches gravées, avec ajout de personnages. Toutefois, aucun de leurs daguerréotypes n’a été conservé.

(Coll. Pierre de Gigord).

Trois ans plus tard, en 1842, Joseph-Philibert Girault de Prangey, passionné d’archéologie et d’architecture, entreprenait à son tour un voyage en Orient équipé d’un daguerréotype. Il avait pris soin de s’initier au procédé, comme en témoignent ses vues de Paris (cathédrale Notre-Dame, tour Saint-Jacques). Après un séjour à Rome, à la villa Médicis, Girault de Prangey s’était rendu en Grèce, puis au Caire et à Alexandrie avant de gagner Constantinople et de parcourir les sites archéologiques d’Asie Mineure, « s’écartant le plus souvent possible des routes d’ordinaire suivies ». Il poursuivit son périple, qui dura trois ans, en visitant la Terre sainte, Baalbek, Damas et Alep.

Pour Girault de Prangey, le daguerréotype n’était qu’un outil au service de sa pratique du dessin, précieux dans la mesure où il permettait d’obtenir une reproduction fidèle de monuments et de détails architecturaux. À son retour, il prit soin de classer ses innombrables clichés, inscrivant au dos la date et le lieu de la prise de vue, sans pour autant envisager de les exposer. De même, quand il publia Monuments arabes d’Égypte, de Syrie et d’Asie Mineure, puis Monuments et paysages de l’Orient, il ne signala à aucun moment que ses lithographies avaient été réalisées à partir de ses prises de vue. L’ensemble de ses écrits lui valut d’être élu membre et correspondant du Royal Institute of British Architect. Toutefois, l’échec commercial et éditorial de ses deux derniers ouvrages, coûteux et publiés à compte d’auteur, mit un terme à ses lointains voyages et à ses travaux sur l’architecture. Comme l’attestent des clichés réalisés en Suisse, il continua à pratiquer le daguerréotype jusqu’aux années 1850. Puis, approchant de la cinquantaine, il décida de se retirer de la vie publique et de vivre en solitaire dans sa propriété des Tuaires, à Courcelles-Val-d’Esnoms, en Haute-Marne. Il jeta alors son dévolu sur la botanique et l’élevage d’oiseaux exotiques, nouvelle passion pour laquelle il dépensa une fortune dans l’aménagement de serres chauffées, de volières et de bassins aquatiques, ne photographiant que des plantes rares et des natures mortes. Aux dires du voisinage, c’était un personnage excentrique, indolent fumeur d’opium pour certains, un misanthrope taciturne selon d’autres. Toujours est-il qu’il mourut en 1892, sans laisser d’héritier. Des cartes postales, publiées avant la Première Guerre mondiale, montrent sa propriété de style oriental, à l’abandon.

(coll. Pierre de Gigord).

Près de trois décennies après la mort de Girault de Prangey, le comte Charles de Simony fit l’acquisition de la villa et découvrit dans une soupente les daguerréotypes de son ancien propriétaire. Huit cent cinquante-six plaques d’après l’inventaire, soit des documents visuels exceptionnels, d’autant plus précieux qu’ils permettent de découvrir de nombreux sites transformés, voire détruits par la suite. On ignore pour quelles raisons le comte de Simony ne divulgua sa découverte qu’une quinzaine d’années plus tard. Quoi qu’il en soit, plus de cent cinquante ans après son périple méditerranéen et oriental, Girault de Prangey, qui avait revendiqué le dessin comme le véritable aboutissement de son art, accède à la notoriété comme pionnier de la photographie. Les publications, les expositions (la dernière en date, en 2019, au Metropolitan Museum of Art de New York) et les ventes aux enchères se sont succédé ces vingt dernières années. En 2003, chez Christie’s, le daguerréotype Temple de Jupiter Olympien a atteint la somme record de 675 000 euros. On admire la justesse et l’audace de ses cadrages, ses vues dépouillées, composées avec force et simplicité.

En 1843, Gérard de Nerval entreprit lui aussi un périple oriental équipé d’un daguerréotype, séjournant d’ailleurs en Égypte au même moment que Girault de Prangey. A priori, il est surprenant de voir l’écrivain, qui partageait avec la plupart des hommes de lettres une défiance vis-à-vis de la nouvelle image mécanique, être un des premiers à réagir à l’annonce de l’invention de Daguerre et surtout, à vouloir faire l’expérience de cette technique. Les raisons de son départ sont mieux connues : Gérard de Nerval voulait se remettre de sa première crise, répondre aux bruits qui couraient sur sa santé mentale. Dans une lettre à son père datée du 25 décembre 1842, Nerval annonce qu’il lui faut réaliser « une grande entreprise qui effaçât le souvenir de tout cela et [lui] donnât aux yeux des gens une physionomie nouvelle ». Partir dans des pays lointains, sur les traces d’illustres prédécesseurs, muni de cette récente invention dont il avait prédit quatre ans plus tôt une carrière éphémère, était peut-être l’occasion de se présenter sous un autre jour. Nerval n’était d’ailleurs pas le premier voyageur européen, ni le dernier, à croire au mythe de l’Orient thérapeutique, salvateur pour le corps et l’esprit.

Quant au rôle dévolu au daguerréotype, il est d’autant plus difficile de se prononcer que Nerval ne rapporta aucune image. On ignore d’ailleurs s’il connaissait un tant soit peu le maniement de l’appareil. Nous savons seulement qu’avant de s’embarquer pour l’Égypte, dans le train à destination de Marseille, il écrivit à son père avoir payé « un excédent de bagage très coûteux ». Une fois en Égypte, on peut supposer que Nerval, après quelques essais infructueux, renonça à son daguerréotype, considérant qu’il avait plus important à faire, à commencer par louer une maison, « essayer de la vie orientale tout à fait » et se fondre dans la population du Caire.

Autre hypothèse, on peut imaginer que Nerval s’intéressait moins à l’aspect technique du daguerréotype qu’à l’esprit qui avait accompagné l’invention. Nadar, de nouveau dans ses mémoires, rapporte que Balzac lui avait exposé une étrange théorie à laquelle Gérard de Nerval et Théophile Gautier avaient immédiatement emboîté le pas : « Chaque corps dans la nature se trouve composé de séries de spectres, en couches superposées à l’infini, foliacées en pellicules infinitésimales, dans tous les sens où l’optique perçoit ce corps. L’homme à jamais ne pouvant créer – c’est-à-dire d’une apparition, de l’impalpable, constituer une chose solide – chaque opération daguerrienne venait donc surprendre, détachait et retenait en se l’appliquant une des couches du corps objecté ». Ce souvenir n’est pas daté, mais sans doute remonte-t-il à 1839, avant que « l’explication toute physique du mystère daguerrien passe au domaine banal », au moment où Nadar, rédacteur en chef de la revue Le Livre d’or fréquentait des écrivains dont Balzac, Nerval et Gautier.

Lorsque paraît Quand j’étais photographe, en 1900, l’objet du livre n’était pas la photographie, mais Nadar lui-même, âgé de quatre-vingts ans, lequel souhaitait endosser le rôle de grand témoin et mettre en scène la société parisienne de la seconde moitié du XIXe siècle. Il minimise largement, ou bien méconnaît, les thèses imprégnées d’ésotérisme qui fascinaient Balzac et plus encore Nerval – notamment la fascination de ce dernier pour Swedenborg, mystique suédois qui avait concilié sa doctrine spirituelle avec la science, un visionnaire rationnel en quelque sorte qui tenait commerce régulier avec les esprits. Quand commencèrent à circuler des rumeurs sur l’invention de Daguerre, Nerval a très bien pu croire que l’image fixée sur un miroir argenté donnait corps à de l’invisible. Le témoignage de Nadar, qui fut bien plus qu’un célèbre photographe portraitiste (républicain convaincu, journaliste, dessinateur et caricaturiste, aéronaute et auteurs de nombreux ouvrages) a surtout été perçu comme cocasse. Il faut dire que ce dernier aimait à forcer le trait, mais un demi-siècle plus tard, durant les années 1890, August Strindberg allait bien se lancer dans des expériences photographiques empreintes, elles aussi, d’occultisme et d’alchimie.

Du Caire, le 1sup>er mai 1843, Nerval écrit à son ami Théophile Gautier qui travaillait à l’écriture d’un ballet égyptien : « Je regrette de ne pouvoir t’envoyer mon épreuve daguerréotype ». Il s’agit d’un kiosque, qui aurait servi de décor à Gautier, décrit avec ses cyprès et ses parterres de fleurs, peuplé de femmes qui se promènent au clair de lune et se baignent dans des bassins illuminés par des fêtes. Autrement dit, un daguerréotype rêvé – les procédés photographiques de l’époque exigeaient de la lumière et ne permettaient pas de saisir le mouvement.

Dans son Voyage en Orient, Nerval fait à trois reprises allusion à un daguerréotypiste. La mise en scène la plus longue et la plus détaillée se déroule à Constantinople, aux Eaux-Douces d’Asie, lieu champêtre très fréquenté par la haute société, surtout musulmane après la grande prière du vendredi. En résumé, un daguerréotypiste, venu dans la capitale ottomane dans l’espoir de faire fortune et découvrant un jeune garçon qui jouait dans l’herbe, « eut le bonheur d’en fixer l’image parfaite sur une plaque ». Puis, « dans la joie de voir une épreuve si réussie, il l’exposa à des curieux », ainsi qu’à la mère du garçon qui, stupéfaite de le voir si bien reproduit et croyant à de la magie, invita l’artiste dans sa maison de Scutari (un quartier situé sur la rive asiatique). Parvenu au domicile de cette dame, l’opérateur fut séquestré, trois jours durant, son matériel confisqué par une femme dont l’attachement est qualifié de « sauvage » et « d’incommode » – une veuve, est-il précisé, « la morale est sauve ». Finalement, le daguerréotypiste parvint à s’enfuir, nuitamment, abandonnant son précieux gagne-pain. Une bonne leçon, telle est la conclusion de l’histoire, s’il fallait en donner une à cette mésaventure inventée de toute pièce, le daguerréotype transformé en thème romanesque.

Gérard de Nerval, tout au long de son abondante correspondance qui permet de le suivre à travers l’Égypte, le Liban et la Turquie, ne dit pas un mot sur son daguerréotype. De retour en France, le 24 décembre 1843, il écrit à son père : « Le daguerréotype est revenu en bon état, sans que j’ai pu en tirer grand parti ». Et il conclut : « Heureusement j’ai des peintres amis, comme Dauzats et Rogier, dont les dessins valent mieux que ceux du daguerréotype. Oh ! si j’étais peintre !.. mais on ne peut tout faire à la fois. » Nerval passait alors les fêtes de fin d’année avec la famille de Camille Rogier, personnage important du Voyage en Orient qui à Constantinople est présenté comme « l’excellent guide ». Peut-être avait-il songé à son ami, au sommet de sa gloire, pour illustrer son récit, comme le laisse entendre La Chronique universelle en janvier 1844 : « Gérard de Nerval est de retour à Paris. Il en a rapporté une multitude de notes qui, jointes aux dessins de M. Camille Rogier, peintre de beaucoup de talent et son compagnon de route, formeront une intéressante et pittoresque odyssée du Bosphore aux rivages bleus. »

Nerval allait revenir sur le daguerréotype conçu comme « une régression par rapport aux possibilités offertes par la peinture ». Peu après son retour d’Orient, il vit dans l’incendie du Diorama, à deux pas de l’actuelle place de la République, où Daguerre avait fait ses essais photographiques, une punition du Ciel : « Le feu s’était vengé de ce pauvre Daguerre, qui pendant ce temps lui dérobait ses secrets et faisait travailler les rayons du soleil à des planches en matière noire. » Lors du salon de 1849, il recommande à Gautier l’œuvre d’un peintre appelé M. Pidoux : « C’est du daguerréotype animé ». Puis, une attaque en règle apparaît dans Les Nuits d’octobre, récit d’errances dans Paris et ses environs publié dans L’Illustration à l’automne 1852. L’entrée en matière, placée sous le signe du réalisme, est une pure merveille : « Avec le temps, la passion des grands voyages s’éteint, à moins qu’on n’ait voyagé assez longtemps pour devenir étranger à sa patrie. Le cercle se rétrécit de plus en plus, se rapprochant peu à peu du foyer. Ne pouvant m’éloigner beaucoup cet automne, j’avais formé le projet d’un simple voyage à Meaux. Il faut dire que j’avais déjà vu Pontoise. »

Nerval, qui ironise contre la menace qu’un certain réalisme ferait peser sur le rêve et sur la fantaisie, dit du daguerréotype qu’il est « un instrument de patience qui s’adresse aux esprits fatigués, et qui, détruisant les illusions, oppose à chaque figure le miroir de la vérité ». Son verdict : « Daguerréotyper la vérité » équivaut à se couper des « ressources romanesques ». Cette hostilité affichée a certainement un lien avec une série d’articles publiés un an plus tôt par Francis Wey, ami de Nerval, dans La Lumière, première revue de photographie publiée en France. Francis Wey, écrivain, feuilletoniste, critique d’art, fut sans doute le premier à essayer de définir une esthétique propre à la photographie. Héritier du romantisme, il considérait que le nouveau médium, au lieu de tomber dans le domaine de l’industrie et du commerce, devait entrer dans celui de l’art. Pour ce faire, selon Wey, il fallait abandonner le daguerréotype, jugé trop froid et trop précis, pour le calotype, plus proche du dessin et de l’aquarelle. Cet autre procédé, également appelé négatif sur papier, mis au point par Henry Fox Talbot en 1841, fournissait un grain particulier et des contours flous. « Il semble, écrit Wey, qu’en passant sur le papier, le mécanisme se soit animé ; que l’appareil se soit élevé à l’intelligence qui combine les effets, simplifie l’exécution, interprète la nature et ajoute à la production des plans et des lignes, l’expression du sentiment et des physionomies ». Le critique reconnaissait que le daguerréotype restait utile pour reproduire les détails d’une architecture, mais qu’il était détestable quand il s’agissait de portraits, enregistrant la réalité sans traduire la vérité. Et Wey de préciser : « La vérité dans l’art ne réside point dans un calque impitoyable et inintelligent de la nature, mais dans une spirituelle interprétation ». Quant au daguerréotype, il était rabaissé au rang de machine dont les portraits dépourvus d’une part d’idéal étaient assimilés « à des merlans frits collés sur un plat d’argent ».

Pour Nerval, l’expérience photographique prit fin rue Saint-Lazare, dans l’atelier de Nadar et de son frère Adrien, quelques mois ou quelques semaines avant son suicide, dans la nuit du 25 au 26 janvier 1855. Assis dans un fauteuil, un cigare à la main, vieilli, épuisé, Nerval regarde l’objectif. Il n’a pas cinquante ans. Nadar dira de ce portrait « d’aspect attristant », qu’il ne rend « ni la simplicité, ni la finesse, ni le charme du modèle ». Un an plus tôt, Eugène de Mirecourt avait publié la première biographie de Nerval avec en frontispice son portrait gravé par Etienne Gervais d’après un daguerréotype d’Adolphe Legros. Le résultat avait consterné Nerval qui écrivit à Georges Bell, le 31 mai et le 1sup>er juin 1854 : « La maladie m’avait rendu si laid, la mélancolie si négligent. Je tremble de rencontrer aux étalages un certain portrait pour lequel on m’a fait poser lorsque j’étais malade, sous prétexte de biographie nécrologique. L’artiste est un homme de talent, plus sérieux que Nadar qui n’a que l’esprit au bout du crayon ; mais comme notre ami aux cheveux roux, il fait trop vrai. Dites partout que c’est mon portrait ressemblant mais posthume – ou bien encore que Mercure avait pris les traits de Sosie à ma place. Infâme daguerréotype ! Tu pervertis le goût des artistes. » Quelques jours plus tard, alors qu’il se rendait pour la dernière fois en Allemagne, Nerval était tombé sur un exemplaire de cette biographie sur lequel il avait dessiné un autoportrait d’oiseau en cage, signé Feu G. Rare et inscrit sous son nom, « Je suis l’autre », à côté d’une étoile à six branches, le sceau de Salomon.

Références bibliographiques (sélection) :

Sur Daguerre et le daguerréotype : François ARAGO, Rapport sur le daguerréotype, La Rumeur des Âges, 1995 / Le Daguerréotype français. Un objet photographique, Réunion des Musées Nationaux, 2003 / Anne McCAULEY, « Arago, l’invention de la photographique et le politique », Études Photographiques, n°2, mai 1997 / Anne MONDENARD, « Entre romantisme et réalisme, Francis Wey (1812-1882), critique d’art », Etudes photographiques, n°8, novembre 2000.

Sur Girault de Prangey : Miroir d’argent – Daguerréotypes de Girault de Prangey, Christophe Mouron (sous la dir.), Musée Gruérien & éditions Slatkine, Genève, 2008 / Monumental Journey : The Daguerreotypes of Girault de Prangey, Metropolitan Museum of Art, New York, 2019 / de nombreux daguerréotypes de Girault de Prangey peuvent être visionnés sur le site Gallica BnF.

Sur Nerval : Gérard de NERVAL, Les Nuits d’octobre, dans Œuvres Complètes, tome III, La Pléiade, 1993, p. 313-351. Voyage en Orient, dans Œuvres Complètes, tome II, La Pléiade, 1984, p. 260-791 / Paul-Louis ROUBERT, « Nerval et l’expérience du daguerréotype », Etudes photographiques, n°4, mai 1998.

Autres : Walter BENJAMIN, « Petite histoire de la photographie », Etudes photographiques, n°1, novembre 1996 / Marta CARAION, Pour fixer la trace. Photographie, littérature et voyage au milieu du 19e siècle, Droz, 2003 / Clément CHEROUX, L’expérience photographique d’August Strindberg, Actes Sud, 1994 / Frédéric GOUPIL-FESQUET, Voyage d’Horace Vernet en Orient, Muquardt, 2 vols, 1844 / Robert GREAVES, Nadar quand même !, Les Éditions d’en face, 2010 / NADAR, Quand j’étais photographe, Le Seuil, 1994 / Catherine Pinguet, Istanbul, photographes et sultans (1840-1900), collection Pierre de Gigord, CNRS éditions, 2011 [épuisé].

Lire la suite de cette "conférence annulée", Daguerréotype (2), l’artiste Takashi Arai.