On s’attache aux détails

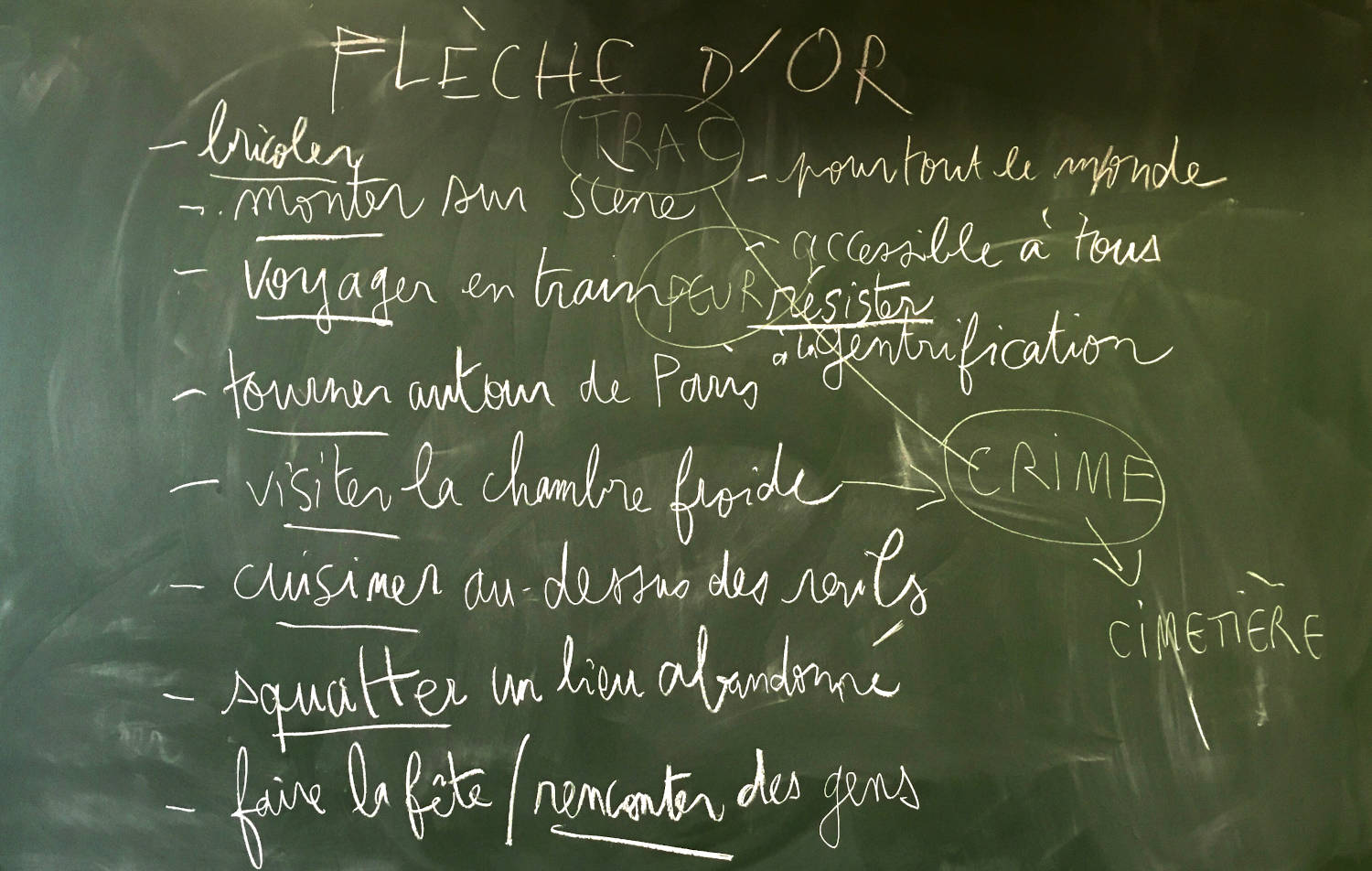

« La chambre froide ! L’atelier avec les outils ! » Ce qu’elles ont retenu de notre sortie de la semaine précédente : les lieux du crime. Pas besoin d’être très malin pour comprendre que, de ce côté-là de la classe, il y a un fort désir de roman noir, d’épouvante ou de gore. On a visité la Flèche d’or ensemble ; c’est une ancienne gare, une salle de concert… Oui, mais c’est aussi un lieu fonctionnel avec ses coulisses. Alors : il y a des scies et des perceuses (pour découper la victime) et une chambre froide (pour stocker ses restes). Avais-je imaginé que les élèves seraient tous fascinés par le patrimoine ferroviaire et la magie d’une scène de spectacle ? Je ne suis pas si naïf. Le point de départ d’un récit, ça peut être un détail prosaïque, dérisoire, aperçu par le petit bout de la lorgnette.

Dans Rue des Batailles, je commence à écrire les chapitres situés en amont de l’événement-clé (la disparition de mon personnage principal) ; j’écris la jeunesse du père de ce personnage. En remontant le temps et la généalogie, je me retrouve dans les guerres napoléoniennes — presque malgré moi, car mon désir premier n’est pas d’écrire sur la guerre, mais de développer cette image frappante : « un homme a disparu ». Je suis donc arrivé à Wagram par le petit bout de ma lorgnette, en détaillant la biographie d’un homme qui, parmi d’autres épisodes, a évolué dans ce décor-là. Il n’y a pas de hasard ; il y a des coïncidences, et j’aime les repérer. Puisque le lieu-clé de mon récit s’appelle « la rue des Batailles », je ne vais pas passer à côté de cette chance : un personnage mêlé à de vraies batailles… Le sujet que je poursuis (à moins que ce soit lui qui me poursuive), est encore celui de la disparition et (osons le dire) : la mort. Pour alimenter un si grand incendie, je fais feu de tout bois. Alors, je me documente sur le contexte : va pour la bataille. Je ne pense pas développer ces événements dans mon roman, mais je glane au fil de mes recherches d’autres images frappantes qui déclencheront peut-être des désirs.

Je me rappelle avoir écrit, en lisant En lisant en écrivant — vous remarquez la mise en abîme ? — cette phrase de Gracq qui m’a rassuré, alors que j’étais immergé dans mes recherches documentaires et craignais de ne pas pouvoir m’empêcher de « caser » mon savoir documentaire dans mes récits, au risque de tomber dans le pittoresque, dans le couleur locale :

Le mauvais romancier — je veux dire le romancier habile et indifférent — est celui qui essaie de faire vivre, d’animer de l’extérieur, et en somme loyalement, la couleur locale qui lui paraît propre à un sujet, lequel il a jugé ingénieux ou pittoresque — le vrai est celui qui triche, qui demande au sujet avant tout, et par des voies obliques et imprévues, de lui rouvrir une fois de plus l’accès de sa palette intime, sachant trop bien qu’en fait de couleur locale, la seule qui puisse faire impression, c’est la sienne.

Julien Gracq, En lisant en écrivant

Ainsi, je ne demande pas aux élèves de me raconter à tout prix l’histoire des lieux que nous avons visités (la couleur locale) ; je veux qu’ils racontent ce qui leur tient à cœur (leur palette intime). Les jeunes filles qui s’enthousiasment pour le côté grunge de la Flèche d’or et le potentiel gore de la chambre froide, elles avaient déjà envie de cette atmosphère ; pendant les semaines précédentes, l’une d’elles avait choisi d’écrire un accident de personne survenu dans le métro. Visitant la Flèche d’Or, elle a vu ce qu’elle voulait voir ; comme le dit Gracq, elle a demandé aux objets que je lui montrais, par des voies obliques et imprévues, de lui confirmer son désir d’écrire sur son propre sujet.

Je parle aux élèves de mon plan de bataille : la grille et la frise chronologique qui servent de trame à mon écriture. Je leur affirme mon besoin de savoir où je vais — non pas vers quel point final, mais en suivant quelle ligne. J’ai besoin d’une direction pour ne pas me perdre. D’où ces schémas, ces contraintes de structure et, à l’intérieur d’elles, ces lignes de force. Mais le point d’arrivée, je l’ignore. « Si je savais comment le livre se termine, je n’aurais pas envie de l’écrire ; j’écris aussi pour savoir pourquoi j’écris. »

On met en commun les notes prises pendant la visite : nos tentatives d’épuisement :

« Chaque mot sur le tableau peut devenir le point de départ d’un récit : qu’avez-vous vu au jardin des Oiseaux ? »

Quelqu’un a observé les ouvriers sur l’échafaudage ; un autre a remarqué le passage du bus en contrebas. Un troisième s’est concentré sur les gens qui vivent sous le pont : il a fait l’inventaire de leur pauvre mobilier. Qu’est-ce que cela dit de la palette intime de ce garçon, quand il s’attache à la vie fragile des autres sans noter une seule fois le mot « arbre » (nous étions pourtant stationnés dans un square) ? Une autre élève, au contraire, a décrit la vie minuscule de la nature en sommeil, fragile elle aussi, dans ce jardin d’hiver ; les humains sont totalement absents de son relevé de notes.

J’écris tout sur le tableau. De ces mots épars, il faut dégager des thèmes — un fil narratif suffisamment solide pour qu’on ne se perde pas en chemin, et suffisamment lâche pour que chaque élève puisse le tordre selon ses désirs.

« Le roman qu’on va écrire, il sera gros ?

— Je ne sais pas… ça dépend de vous, puisque c’est vous qui l’écrirez.

— Et celui que vous écrivez, vous ?

— Oui, j’aimerais qu’il le soit. J’ai envie d’un récit compliqué et foisonnant, avec beaucoup de pages.

— Mille pages ? »

Je réponds que je ne peux pas connaître d’avance le nombre de pages, mais que l’image d’un gros volume me séduit. Je m’embarque dans des considérations sur l’objet livre : comment la sensation (éprouvée par anticipation) de parcourir le texte se mêle au désir d’écrire ; comment je n’écris pas de la même façon un texte bref, qui sera lu distraitement et jamais relu (un article de mon blog par exemple) et un texte que je destine à la lecture profonde et entrecoupée de pauses. Je dis : « J’aimerais que ce récit accompagne mon lecteur ou ma lectrice sur un temps long : si le livre est gros, il faudra cohabiter avec mes personnages pendant plusieurs jours ou semaines, car on ne pourra pas le lire en une seule soirée. »

Je regarde l’élève qui m’a interrogé sur les « mille pages » : elle n’a pas l’air passionnée par ma réponse interminable. Elle répète : « Mille pages ». Je ne la comprends pas (le masque est un handicap terrible pour les gens avec une petite voix) ; je m’approche. Elle dit :

« Mille pattes.

— Oh ! Mille pattes. Bien sûr. »

J’écris au tableau : « un mille-pattes ». C’est vrai qu’il y avait un mille-pattes dans le square. Puisque j’ai demandé de tout observer, tout écrire… Le premier jour de cet atelier, quand j’avais proposé d’écrire une entrée de journal (autrement dit : « ce qui vous passe par la tête »), cette jeune fille avait écrit : « Aujourd’hui, pendant le dernier cours, à travers la fenêtre j’ai vu un insecte passer et aussi un pigeon. » Alors, forcément, qu’a-t-elle fait pendant notre sortie dans le quartier ? Elle a demandé au sujet de lui rouvrir une fois de plus l’accès de sa palette intime. Quoi d’autre ?