UPE2A : épisode 1, "La Saint-Nicolas"

UPE2A :

(épisode 1)_______. « La Saint-Nicolas »

...

Unité Pédagogique pour élèves Allophones nouvellement Arrivés.

C’est ainsi qu’on appelle administrativement les élèves d’origine non francophone (élèves allophones) nouveaux arrivants dans un établissement scolaire : beaucoup d’établissements en France en accueillent. Marie Boussicaud, auparavant professeure de langue espagnole, actuellement enseignante au lycée Maurice-Genevoix de Montrouge (92), les reçoit en Seconde et les soutient en classe de Première.

Nouveaux arrivants en Seconde (de 15 à 17 ans), les élèves se voient distribuer un « carnet » leur découvrant :

1. Les possibilités offertes par le lycée : théâtre, sport, assistance pratique (la « Vie scolaire » est le nom du local dans le lycée qui reçoit / oriente les étudiants).

2. Le système scolaire français : classes de Seconde, générale et technologique. De Première, générale ou technologique. Terminale, vers un BAC général ou technologique / professionnel, etc.

Josué a 16 ans, il est originaire du Congo (RDC). Anglophone : Josué vient du sud de la République démocratique du Congo (… dont il me montrera brièvement des photos. Belles : Savane rase sur collines monotones. « Cela paraît beau sur les photos », dit-il, « mais ça n’est pas beau( [1]) ».) Le français, confirme-t-il, est l’une des deux langues (avec le lingala) de la capitale, Kinshasa. Pourtant, lui ne pratique pas le français (en réalité langue officielle) … Dans le Sud (où se parle le swahili), il a eu l’occasion de (bien) se familiariser avec l’anglais.

Agustina a 18 ans. Argentine, hispanophone.

Tous deux arrivent en cours d’année (comme plusieurs autres après eux), le 6 décembre 2023 : l’inscription au lycée reste possible tout au long de l’année.

Maureen, d’origine belge (née à Louvain), présente au Lycée au titre d’un « support » en français, note que nous sommes le jour de la Saint-Nicolas (très fêté en Belgique). Elle décide de chaperonner Josué (en anglais). Exemple : elle l’avertit des difficultés de genres en français (le genre des substantifs). Bien que provisoirement présente au Lycée, Maureen reste scolarisée dans son pays.

Maureen aime aider les nouveaux arrivants. (note : la République Démocratique du Congo, ex-Congo Kinshasa, fut colonie belge … Comment ne pas s’en souvenir ?)

Maureen, repartie en Belgique, quittera le lycée assez vite dans l’année.

Temps de désarroi pour Josué qui, quelques mois ou semaines plus tard, rencontre Bushra, d’origine afghane (Panjshir), arrivée fin septembre 2023 mais passée très vite en Première (niveau satisfaisant en français). Josué et Bushra se réjouissent en inter-cours d’avoir trouvé un.e interlocuteur.rice en anglais : leur ton est très « social » (plaisir de parler l’anglais) … Je remarque ce ton avec d’autant plus de surprise que, sur sa fiche « élève », Bushra écrit que les conditions de son séjour en France sont « précaires ». …

...

Marie Boussicaud : « C’est moi qui ai écrit ça, après discussion avec Bushra. Sur les fiches élèves ils ne remplissent que la première partie, ensuite c’est moi qui le fais. Ici « précaire » signifie que sa famille est logée en CADA (hébergement d’urgence) ce qui signifie que du jour au lendemain on peut leur donner un logement ailleurs, en province par exemple. Ils sont demandeurs d’asile et n’ont donc pas le droit de travailler en attendant le statut de réfugié et touchent une somme modique pour leurs dépenses journalières. Ils sont parfois 8 dans un logement avec une seule chambre. Kaihan est dans la même situation. »

B.V. : On s’étonne d’autant plus de la vivacité de Bushra, et de l’autorité de son comportement. (Cf. la relation en séquence 5, à paraître, des tests de niveau en français (DELF) de Bushra et Kaihan).

Reprenons :

Agustina est accueillie par l’enseignante en espagnol : pour la mise au point des détails organisationnels (il y en a beaucoup). Par exemple : les élèves seront prévenus de ce que leurs titres de transport leur seraient partiellement remboursés par le département, suite à certaines démarches sur internet (pour lesquelles il semble qu’ils aient tous développé une compétence !) Beaucoup viennent de banlieues (ouest, 92) assez éloignées, peu de Montrouge. L’affectation au lycée de rattachement se fait en fonction du dossier de l’élève : nombre de facteurs entrent en compte. Le niveau dans les autres matières (hors le français...), le projet (professionnel, les matières privilégiées par l’élève) : tous critères qui vont en s’affinant au cours des mois, déterminant le projet d’orientation pour l’année suivante en dialogue avec l’enseignant.e ... Les entretiens particuliers en vue de l’orientation commencent dès avril : nous y reviendrons.

M.B. : « Le niveau de français ne joue pas dans l’affectation. Les élèves d’âge lycée passent un test dans leur langue maternelle (QCM de compréhension écrite) et de maths (sans consignes). S’ils atteignent le niveau 4° en maths, et 15/20 au QCM, ils sont « fléchés » lycée général et seront affectés en fonction des places restantes au sein des UPE2A. Il ya 3 UPE2A Lycée Général ou Technique dans le 92, beaucoup plus d’UPE2A Lycée pro, mais ces dernières sont plus vite remplies car il y a plus de jeunes peu ou mal scolarisés en proportion. Ceci dit, la tendance est en train de changer et il y a de plus en plus de jeunes bien scolarisés antérieurement qui arrivent en France. Chaque année, j’a des élèves qui ne devraient pas être chez moi (c’est à dire en lycée général) car ce sont des jeunes d’âge collège (qui ne sont pas testés) et qui auraient dû aller en UPE2A collège niveau 3eme mais qui attendent une place pendant plusieurs mois et qui en septembre se retrouvent affectés directement chez moi. [C’est le cas de Fredy et de Carlos cette année par exemple. Cette situation est assez problématique car ces deux élèves auraient été mieux en UPE2A pro, où le niveau dans les autres matières est plus faible. Ils auraient profité d’un autre encadrement].

...

B.V. : L’enseignement est « interactif ». Sur le carnet, délivré par le lycée, sont rédigées en français des phrases-clefs de la vie scolaire, exemple : comment demander qu’on allume la lumière ? La phrase est associée à une icône, les icônes sont mélangées : à titre d’exercice l’élève devra replacer la phrase française en vis-à-vis de l’icône qui lui correspond.

Ce passage par la visualisation ne sert pas seulement à la construction du sens. Il sert à la représentation des sons. Comment prononce-t-on en français les voyelles et, surtout, les diphtongues ? Ou, plus largement, comment prononce-t-on les sons composés (voyelle.s + consonne finales) ? L’enseignement de Marie fonctionne à coups d’allers-retours entre élèves et professeure. Le corps, la santé, l’usage quotidien, les aliments, y tiennent leur juste part. Le vocabulaire est d’abord réparti en thèmes.

Prenons l’exemple du corps, du haut du buste à l’occiput : le « front » figurera le son « on ». Les « yeux », les sons « eu », « œu », etc. Le « nez », les sons « es », « est », « et », « er ». Les « oreilles », les sons « ei » et « ai », ou « ey »( [2]). Une fois ces sons énoncés, mémorisés, une couleur les représentant est proposée à l’élève, engagé à colorier des mots du français avec la couleur correspondant au son étudié.

…

Poursuivons avec le vocabulaire attaché au corps. Assimilé, il va réapparaître au cours de l’enseignement dans d’autres contextes. Exemple :

j’ai décrit ici des extraits de cours de Seconde (niveau « A1-A2 à B1 »), premier trimestre 2023 ; l’année précédente, juin 2023, les élèves de Première (« niveau B1 » ) s’étaient vu proposer durant l’année une scène du Malade imaginaire : une « comédie-ballet ». Acte III, scène 10 : le personnage de Toinette interroge le « Malade » (Argan) sur ses symptômes. Cette scène, au cours de laquelle Toinette essaie de dévoiler aux yeux d’Argan la duplicité de son médecin, a impressionné une élève qui en fait, en juin 2023, son sujet d’entraînement à l’oral de contrôle : les thèmes du mariage forcé (d’Angélique), de la critique sociale (par Toinette), ont, nous dit l’élève, retenu son attention : savoir démasquer les médecins qui ne pratiquent que pour l’argent est précieux. La professeure informe les élèves de la mort de Molière sur scène, tandis qu’il jouait le rôle d’Argan – ce qui en dit long sur l’investissement émotionnel de l’auteur dans son travail de décapage de la société.

De manière générale, Marie commence très vite à opérer des allers-retours entre apprentissage du vocabulaire / de la grammaire ET mise en situations des éléments de langage dans des pièces de la littérature. Exemple :

en niveau B1 (première), l’apprentissage du mode conditionnel pourra se faire via un jeu de portraits chinois (« si j’étais / je serais »), chaque élève préparant sur polycopié puis exposant devant la classe. Mais cette façon de se portraiturer est complétée par d’autres :

Roland Barthes se définit à partir de ce qu’on aime / n’aime pas.

George Perec se définit à partir de ce dont on se souvient.

« j’aime, je n’aime pas » (Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, 1975), est une occasion

1. de piocher dans une liste de mots

2. pour construire des phrases selon un schéma transitif (COD).

« je me souviens » (Georges Perec, Je me souviens, Hachette, 1978) sera une occasion de construire des phrases intransitives : aborder le complément d’objet indirect (COI).

La littérature fait donc tôt son apparition. Néanmoins, à des « niveaux A1-A2 » (élèves de Seconde) arrivé.e.s depuis trois mois, on demandera de contribuer à dresser (de mémoire) des listes de mots du quotidien : par exemple (on l’a déjà observé), listes de mots pour la description du corps. Substantifs ; adjectifs (groupes nominaux), adverbes ; verbes (groupes verbaux) … Puis de « piocher » dans ces listes (appelées « sacs » par l’enseignante) et de construire des phrases, reçues par elle qui les approuve en les notant au tableau : la collecte des mots dans ces « sacs » est l’occasion de s’interroger sur l’accord en genre et en nombre (adjectifs).

La construction de la phrase interroge l’ordre des mots : place de l’adjectif avant, après le substantif ? Les adjectifs de « quantité » (/ taille) se placent avant, les autres après :

« La petite pomme », énonce un élève, « a été mangée hier par moi ». Marie propose de redresser le passif en actif (qu’est-ce qui a conduit cet élève à recourir à la forme passive ( [3]) ?) : « hier j’ai mangé la petite pomme ».

L’élève est en Seconde (niveau A2). Une classe UPE2A de Seconde peut regrouper plusieurs niveaux de français : A1, A2, B1. Les élèves de niveau B2 sont considérés comme devenus – non pas francophones – mais « autonomes » : Un élève allophone peut être tenu pour tel pendant 4 ans. Avant l’intégration (dans le cours de leur Première( [4])) en Terminale.

Quel public pour ces classes UPE2A de français, levier de soutien au rattachement vers d’autres classes ? Je me familiarise petit à petit avec le nom, le visage, le profil de chacun. Mais chaque enseignant.e a en tête leur situation familiale, leur niveaux dans les diverses matières, leurs désirs d’avenir...

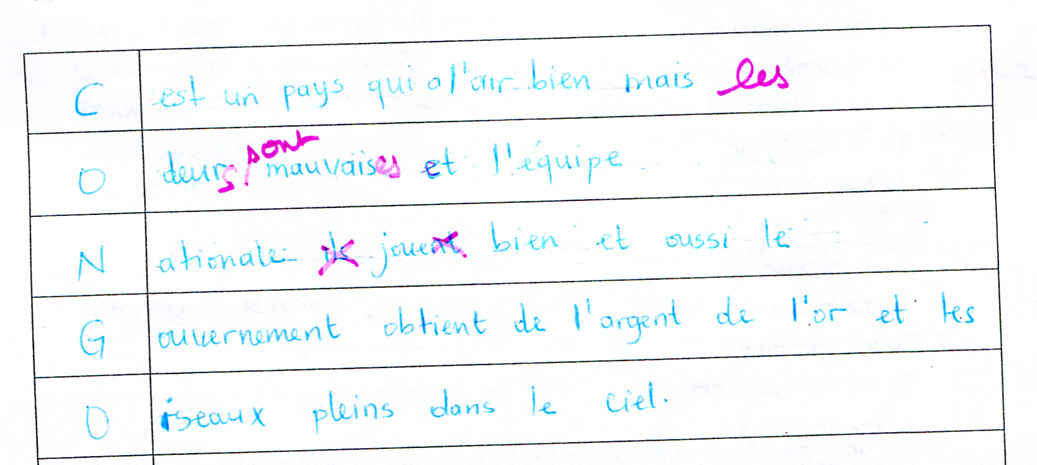

[1] Au cours du premier trimestre 2024, à l’occasion d’un « dossier poésie », l’enseignante distribue aux élèves un polycopié les priant de « construire un poème en utilisant la règle de l’acrostiche : les initiales de chaque vers, lus verticalement, composent le nom de ton pays. » Voici le poème rendu par Josué :

« C’est un pays qui a l’air bien mais les / Odeurs sont mauvaises et l’équipe / Nationale joue bien et aussi le / Gouvernement obtient de l’argent de l’or et les / Oiseaux plein dans le ciel. »

[2] On connaît la difficulté de l’orthographe en français. Les sons s’écrivent avec des lettres qui ne se prononcent pas toujours... 31 mai 2024, Marie Boussicaud rappelle à la classe la notion d’homonymie et écrit ceci au tableau : « c’est / ses / ces / sait / sais ». Josué (toujours lui !) a du mal à « accepter » la prégnance de cette notion (homonymie) en français. Il prétend que l’anglais n’a pas ça. En effet, les consonnes anglaises se prononcent comme elles s’écrivent ! Mohammed, judicieusement, lui propose comme « homonymes » les mots anglais « SON » et « SUN ». Josué refuse. Les voyelles lui paraissent parfaitement distinctes. Mohammed sait-il, de par son usage de l’arabe, à quel point l’audition des voyelles est fluctuante dans les différents parlers d’une même langue ? J’ai rencontré ce jeu sur SON et SUN dans un texte en moyen-haut allemand (il me semble que c’était chez Maître Eckhart). J’admire l’intuition de Mohammed et nous en reparlons dans l’intercours avec Josué, que Diyor (voir séquence 4) fait répéter : « homonyme, explique Diyor : deux mots de même son qui n’ont pas la même définition. »

[3] Dans certaines langues, l’auxiliaire avoir de notre passé composé peut parfaitement être vécu comme un verbe de possession : le participe comme un prédicat. On possède l’état accompli de son action. Cette élève, discrète, n’a peut-être pas le sentiment de cette possession. On reviendra sur le passé composé ...

[4] M.B. : Le découpage est un peu moins net. J’envoie en classe ordinaire les élèves qui atteignent le niveau B1. La plupart du temps, les élèves qui arrivent sont inscrits administrativement en classe de 2nde. Parfois, comme Bushra, ils ont un très bon niveau en français au moment de leur arrivée à l’école (ils ont appris tout seul en attendant d’être scolarisés, parfois plusieurs mois) ET ils ont un très bon niveau scolaire. Quand ils le souhaitent vraiment, je les teste dans les matières qu’ils voudraient prendre en spécialité avec l’aide des professeurs qui me préparent des tests. Les élèves allophones scolarisés antérieurement ont le droit de faire un an en UPE2A, de date à date. Parfois je leur propose de rester en 2nde pour l’année scolaire suivante (Armen, Kévin, Luana l’année dernière) et parfois, même si le niveau de français est encore faible, je leur propose de passer en Première si leur niveau dans les autres matières est solide (Nina, Carolina). Les élèves qui sont arrivés en septembre n’ont plus le droit à l’UPE2A mais, s’ils restent au lycée, je les prends en soutien linguistique 2h par semaine. En général ils sont en 1° et ce sont des heures que je consacre à la préparation du bac français. (B.V. : voir séquence 4)